こんにちは。新大阪・西中島南方エリアの整体院、整体サロンINUI 代表の乾です。

私は18歳で整体業界に入ってから15年以上、食いしばり・歯ぎしりをはじめとする自律神経症状の施術現場に携わってきました。

今回の記事では、自律神経症状専門の整体師である私の経験をもとに、食いしばり・歯ぎしりの原因や対策、当院での整体による治療についてお話ししていきたいと思います。

食いしばり・歯ぎしりの症状について

食いしばり・歯ぎしりの症状についてご紹介していきます。

臨床上よくある症状の一例としては、

- 気づけばアゴに力が入っている

- 以前から食いしばりが気になっている

- 集中している時にグッと噛み締めるクセがある

- 歯医者で奥歯がすり減っていると言われた

- いつも上下の歯が触れ合っている

- 歯ぎしりのせいか、寝起きにアゴが疲れている

- 熟睡感がなく、寝ても疲れがとれない

- エラが張っているのが気になる

- 家族に就寝時の歯ぎしりを指摘される

- 肩や首に力が入ってリラックスできていない

- ストレスが溜まるとよく頭痛を感じる

などのものが挙げられます。

食いしばり・歯ぎしりには他にもいろんな症状があり、表現の仕方は違えど上記と似たようなお悩みを抱えている方がたくさんいらっしゃいます。

「たかが食いしばり・歯ぎしり」と思われる方もいるかもしれませんが、慢性的にその状況が続くことで様々な問題を引き起こすケースもあります。

例えば、上記でご紹介したような肩こり・頭痛・慢性疲労・歯の問題などです。

「ただのクセ」と片付けるのではなく、それらの症状が起きている原因や対策を知ることで、食いしばり・歯ぎしりの症状は改善に導くことができると筆者は考えます。

食いしばり・歯ぎしりの原因

食いしばり・歯ぎしりの原因についてお伝えしていきます。

一般的に言われる原因としては、

- 噛み合わせや詰め物の不具合

- スポーツなどでの日常的な食いしばり

- ストレスによるもの

- 歯の生え変わりに伴うもの(子供)

などが挙げられます。

それぞれ解説していきましょう。

噛み合わせや詰め物の不具合

そもそも、①歯の噛み合わせが悪かったり、②詰め物の高さが合っていないケースなどで噛み締めや食いしばりが起こることがあります。

①噛み合わせの問題は、噛み締めや食いしばりの一因となります。

たとえば、歯の違和感からグッと噛み締めるクセがついたり、無意識のうちに口元に力が入ったりします。

噛み合わせの問題の原因としては、身体の重心のバランスや幼少期からのクセ、呼吸の問題など、歯以外の問題も大きく関わってきます。

そのため、歯列矯正などで歯並びを整えたとしても、噛み合わせの問題を引き起こしている根本原因が取れていなければ食いしばりは改善されません。

②詰め物の問題についても、食いしばりの原因のひとつとなります。

左右で詰め物の高さが合っていなかったり、欠けた詰め物をそのままにしているなど、このような不具合に付随して食いしばりを引き起こす場合があります。

このような詰め物の問題については、早めに歯医者などの専門機関で治療をおこないましょう。

スポーツなどでの日常的な食いしばり

普段からの食いしばりによって、症状が誘発されているケースがあります。

例えば、大きなパワーを使う競技やハードなトレーニングを繰り返しおこなっていると、それがきっかけで噛み締めや食いしばりのクセが起こります。

スポーツ以外にも、仕事で重いものを繰り返し運ぶ、集中力を必要とする作業が多いなど、それぞれに負担が加わることで食いしばりや歯ぎしりの原因になると考えられています。

また、そのようなハードワークなストレス環境そのものも、食いしばり・歯ぎしりを引き起こす一因と言えます。

ストレスによるもの

過度なストレスは、食いしばりや歯ぎしりの原因となります。

「食いしばる」という言葉自体、我慢したり耐え忍ぶ様子を表す際にも使われます。

それほど、ストレスや我慢との関連が深いということです。

また、ストレスによる無意識な歯の食いしばりのことを「クレンチング症候群」とも呼びます。

一説には、ストレスに対応するため、または脳に血液(酸素)を送るために食いしばっているとも言われていますが、歯科領域では治療が必要なものとして取り扱われます。

自分の許容範囲を超えるストレスを抱えたり、ストレス耐性の弱い身体の状態である場合は、特に食いしばりや歯ぎしりを起こしやすいと考えられます。

歯の生え変わりに伴うもの(子供)

子供の場合、歯の生え変わり時期に歯ぎしりが起きることがあります。

原因としては、歯が生えてくる際の違和感や不快感(むずがゆさ)が挙げられます。

ただし、これについては次に生えてくる歯や顎の位置を定めるための生理現象であることがほとんどです。歯の成長に伴う変化に順応するために起こるものなので、たいていの場合は特に心配する必要はありません。

子供の歯ぎしりは、生後6ヶ月〜中学生になるまでの間に起こり、治療対象になることはかなり稀です。

歯の削れ方の程度によっては、マウスピースによる治療がおこなわれることもあります。

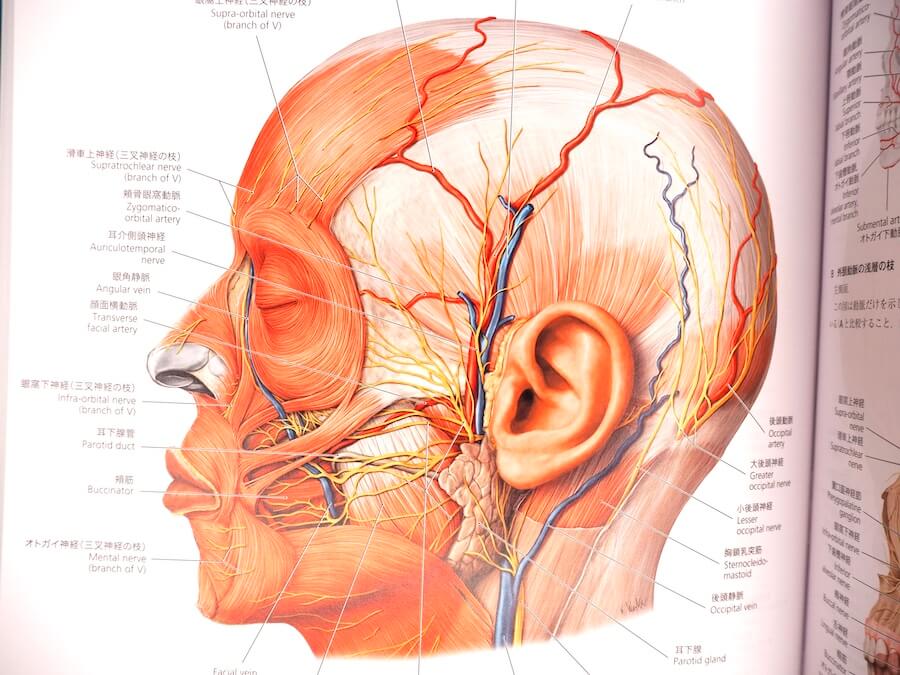

アゴ周りの構造について【図解】

食いしばりや歯ぎしりに関わる、アゴ周りの構造について解説していきます。

アゴ周りにはたくさんの血管・神経・膜などの組織が存在しており、物を噛む際には咬筋(こうきん)、側頭筋、外側翼突筋、内側翼突筋などの筋肉が主に働きます。

これらの咀嚼筋は神経の働きによって制御されており、神経が正常な命令を送ることで機能することができます。

しかし、普段から過度なストレスを受けたり、使いすぎることによって神経が興奮状態に陥ると、リラックスしていて良い場面でも緊張し続けることになってしまいます。

その場合、筋肉をひたすら揉み続けたとしても、神経の問題がおさまらなければまた筋肉の緊張がぶり返してきます。

つまり、食いしばりをはじめとする「噛み締めに関わる筋肉に力が入ってしまう原因」を見つけていく必要があるのです。

これらアゴ周りの問題はもちろんのこと、全体の身体のバランスに着目して治療をおこなうことが重要となります。

臨床でよくある食いしばり・歯ぎしりの原因箇所【4選】

臨床でよくある食いしばり・歯ぎしりの原因部位について解説していきます。

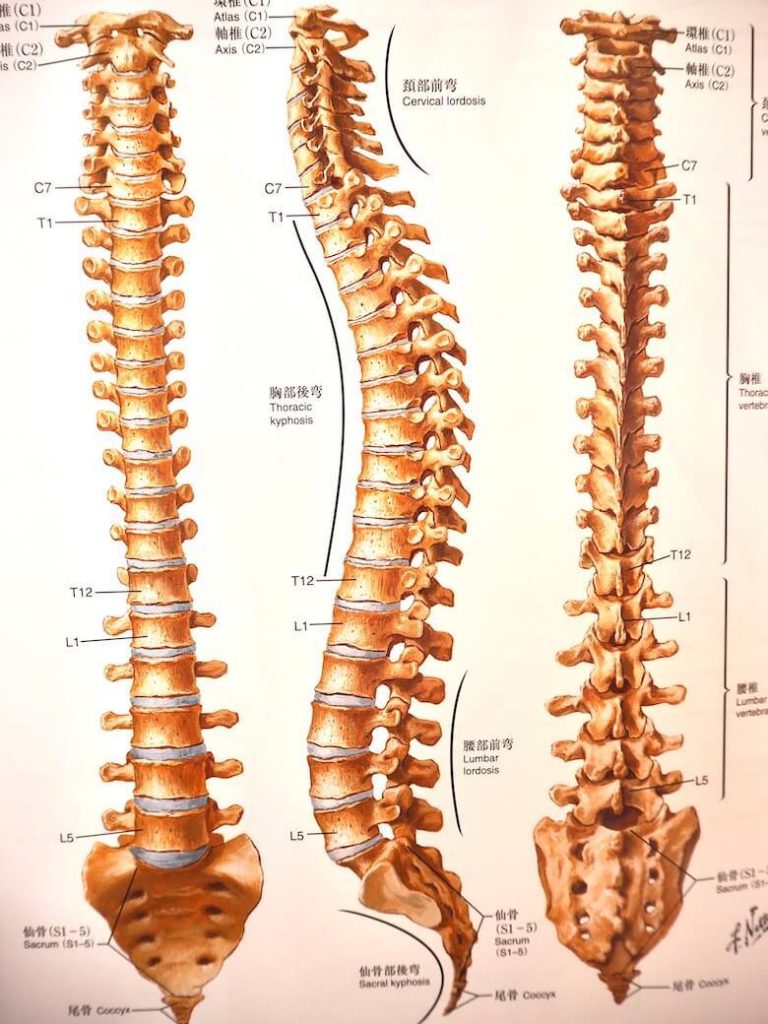

背骨の問題

食いしばり・歯ぎしりでお悩みの方は、背骨に問題を抱えているケースが多いです。

背骨には食いしばりや歯ぎしりに関連する「自律神経」が存在しており、関節の歪みが起こることで症状を悪化させる可能性があります。

それによって起こる症状の一例としては、

- 筋肉が緊張しやすい

- イライラしやすい

- 不安になりやすい

- 心身の疲れがとれない

などのものがあります。

当然、上記のような緊張状態が続けば食いしばりや歯ぎしりも助長されやすくなります。

背骨のどの関節に歪みが起きているのか、十分に検査したうえで施術していく必要があります。

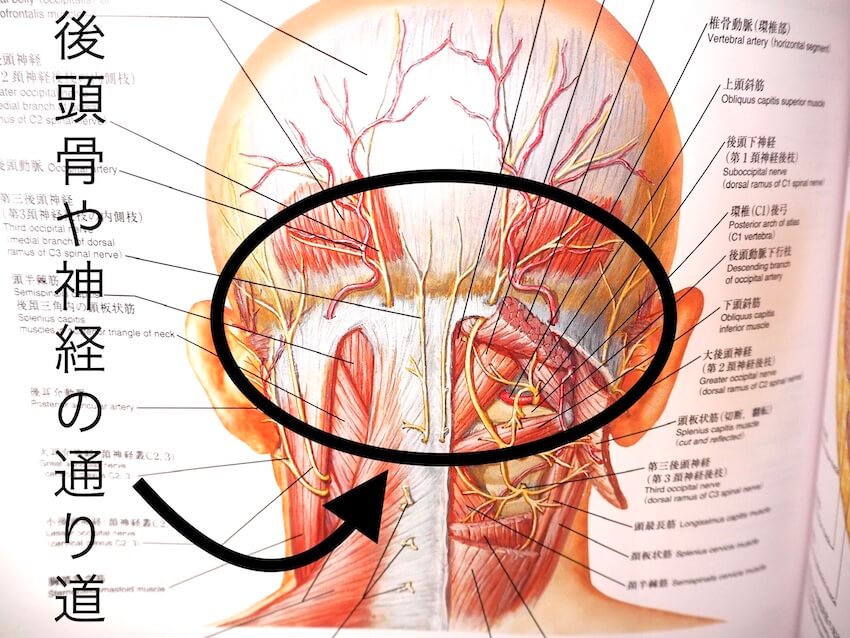

後頭部周辺の問題

食いしばり・歯ぎしりでお悩みの方は、後頭部周辺の問題を抱えているケースが非常に多いです。

後頭部の問題にはいろいろな種類があり、たとえば後頭部の骨(後頭骨)そのものに問題が起きているケースもあれば、後頭下筋群という後頭部と頚椎をつなぐ組織に問題があるケースなどが存在します。

また、特にデスクワークをされている方は、画面を注視する際に後頭下筋群が緊張しやすくなります。

このような問題を取り除くことで、食いしばり・歯ぎしりが緩和した症例は数多くあります。

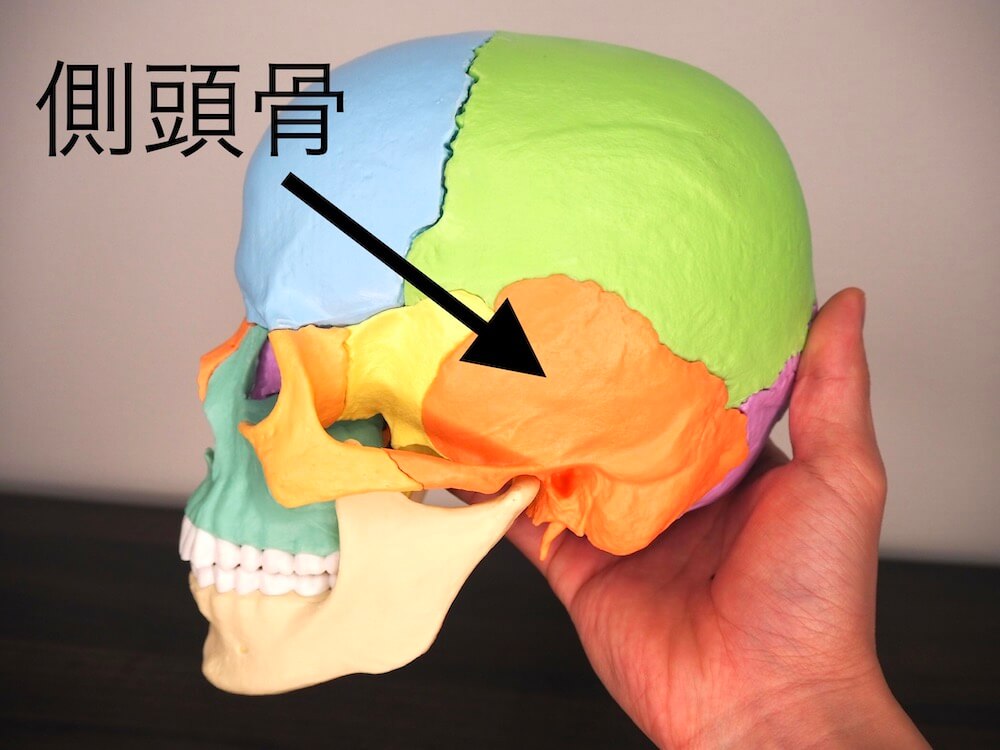

側頭部の問題

食いしばり・歯ぎしりの症状には、側頭部の問題が関連しているケースがあります。

口の開閉・咀嚼にも関連する顎関節は、側頭骨(濃いオレンジ色の骨)に対して下顎骨(白い骨)がぶら下がる構造になっています。

その基盤となる側頭骨に構造的な問題が生じると、食いしばり・歯ぎしりの症状を助長させる一因となります。

また、噛み締めるのに必要な「咬筋」は側頭部にも付着しており、顎周りの筋肉の緊張にも深く関わります。

側頭骨が歪む原因としては、過去に受けた手術や事故・ケガ・生活習慣など、様々なものが挙げられます。

手や腕の問題

「食いしばり=悪」ではない

逆説的なお話になりますが、食いしばったり噛み締めたりすること自体が悪いことではない、ということも知っておいて下さい。

なぜなら、「必要があって食いしばっている」という捉え方もできるからです。

例えば、野球のメジャーリーグでは、プレー中にガムを噛んでいる選手が数多くいます。

あれは、「噛む」という行為を通して心身をリラックスさせ、パフォーマンスを上げるための一つの方法だと言われています。

よく噛んで食べると脳が刺激される、という話を聞いたことがあるかと思いますが、それも同じように唾液を分泌したりリラックスしたりすることにつながってきます。

また、咀嚼筋を使うことでポンプ作用が働くと、脳に血液・酸素が十分に送られます。

ストレスによって食いしばり・歯ぎしりが起こるということは、それをおこなうことでストレスに適応しようとしている自然な反応だったりするのです。

根本的な対策としては、ストレス・緊張状態が緩和できなくなった身体の内部環境(自律神経や骨格etc…)を改善していく必要があります。

食いしばり・歯ぎしりの対策

食いしばりや歯ぎしりの対策についてご紹介していきます。

一般的に言われている対策としては、

- マウスピース

- ストレスを溜めない

- 歯科治療

- ボトックス療法

などが挙げられます。

マウスピース治療では、主に夜間寝ている際に着用します。

歯ぎしりによる歯の磨耗を防ぐほか、食いしばりの際の顎周りの負担を軽減する効果が期待できます。

ストレスが原因の場合、職場・学校などの環境やストレス要因を生んでいる生活習慣の改善を指導されます。

歯科治療では歯並びや詰め物など、食いしばりに関連する問題に対しての治療がおこなわれます。

ボトックス療法では、食いしばりや歯ぎしりの原因となる咬筋の肥大や緊張を緩めるため、局所に対して注射をおこないます。

個人差はありますが、それによる緊張緩和の効果は3〜6ヶ月ほど続くと言われています。

これらの方法を利用することで、食いしばり・歯ぎしりの症状を緩和することが可能となります。

【注意】間違ったセルフケアについて

食いしばりや歯ぎしりに対する、間違ったセルフケアの方法についてお伝えします。

アゴ周りの筋肉をグリグリと押さえて揉む

実はこれ、間違ったケアの方法です。

食いしばりでお悩みの方のほとんどは、アゴ周りの筋肉が緊張・肥大している傾向にあり、コリのような硬さをほぐすためにマッサージをしがちです。

しかし、その際の刺激が強ければ余計に筋肉を緊張させることにつながります。

なぜなら、身体の組織(特に顔・頭周辺)は非常にデリケートな場所だから。

強く押さえることで筋性防御が働くと余計に硬くなったり、微細な傷をつけてしまうことにもなります。

また、アゴ周りの緊張は筋肉そのものの問題のみで起きているとは限らず、その筋肉を支配する神経や関節などの問題が複雑に関連しています。

もしも筋肉以外の問題が原因であれば、いくらアゴ周りの筋肉を揉んだとしても一向に変化は見込めません。

それは整体施術の際も同じことで、受け手が痛みを伴うようなレベルで強く押さえてしまうと、その時点で逆効果になってしまいます。

自分でするにしても人にしてもらうにしても、強く押さえないということがとても重要となります。

当院での食いしばりの捉え方

当院での、食いしばりや歯ぎしりに対する捉え方についてお伝えしていきます。

「食いしばり=悪」ではない、の項目でもお伝えした通り、ストレスなどに対抗するための目的があって噛み締めていることも実際にあります。

しかし、それ以外の余計な噛み締めについては当院の整体で解消できると考えています。

余計な噛み締めとは、

自律神経の問題によって起きる噛み締め のことです。

もう少し砕いて説明します。

例えば、緊張する場面などに遭遇すると、肩や首に自然と力が入ってしまうことがありますよね?

あの現象は自律神経の働きによるものです。

そうです。

実は自律神経のバランスが乱れてしまうと、筋肉に余計な力が入りやすい状態になってしまうのです。

具体的には、

- リラックスしてて良い場面でも緊張したり力が入る

- 身体のスイッチがなかなかオフに切り替わらない

- 仕事やスマホなど、何かしていないと落ち着かない

などのものが挙げられます。

それと同じように、歯ぎしりや食いしばりにも自律神経が関わってきます。

自律神経を正常なバランスに整えておくことで、必要以上に噛み締めたり、力が入ってしまうのを和らげることができるのです。

そのあたりの問題を整体施術で調整していくことで、現在感じている食いしばり・噛み締めなどの症状は十分軽減できると私は考えます。

当院の食いしばりの整体

当院での食いしばりや歯ぎしりの整体についてご紹介していきます。

・構造面のチェック

身体の構造的な歪みや硬さのチェックをおこないます。

食いしばりに関連する顎周りや首・肩をはじめ、全身の問題について詳しく調べていきます。

・神経学的検査

脳神経に関連する検査をおこなっていきます。

関節の位置感覚や筋肉の反射など、食いしばりや歯ぎしりにも関連する反応をチェックしていきます。

・背骨の調整

背骨と自律神経(特に交感神経)は、お互いに関連し合う部位です。

ほとんどの方が、交感神経優位の興奮状態にあるケースが多いため、まずはその興奮を鎮めるために背骨の歪みや硬さを取り除いていきます。

・全身の構造の調整

背骨を整えた後は、そのほかの箇所に問題がないのかをチェックしていきます。

アゴ周りなどの局所だけでなく、重心のズレや各部位の硬さも食いしばりの原因となります。

そのため、全身の構造面の問題を頭から足先まで細かくチェックしていきます。

・アゴ周りの調整

全身の問題を整えたうえで、噛み締めている局所の問題にもアプローチをおこないます。

噛む時に使う筋肉から顎の関節、耳周りまで、どこで余計な硬さが出ているのかを見つけていきます。

(※アゴ周り以外の箇所が原因となるケースでは、アゴ周りの施術が必要ないこともあります。)

・仙骨、頭蓋骨の調整

仙骨と頭蓋骨は、自律神経の中でも特に副交感神経と深い関連があります。

施術によって深いリラックス状態に入り、自己治癒力が高まる理想的な状態に近づけていきます。(ほとんどの方が眠ってしまいます)

【お客様の声】食いしばり・歯ぎしりの整体のご感想

食いしばり・歯ぎしりの整体を受けられた方のお声をご紹介します。

※実際のご利用者様の体験談であり、効果を保証するものではありません。

※実際のご利用者様の体験談であり、効果を保証するものではありません。

何も考えない時間も大切に

何も考えていない時間を作ることも、食いしばりや歯ぎしり改善に効果を発揮します。

私たちが一番リラックスできるのは、「楽しい時」でもなければ「好きなことをしてる時」でもない。

「何も考えていない時」

だと私は思います。

楽しい時でも好きなことをしてる時でも、潜在的に将来の不安ややらなくてはいけないことが頭にあると、本当にリラックスした状態とは言えないのではないでしょうか?

何も考えずにスヤスヤ寝ている状態では、不安にも不幸にもなれませんよね?(悪夢を見てる時はまた別として)

文明の発展に伴った便利すぎる生活も影響して、私たちは常に何かをしたり考えたりして生きています。

自律神経が身体の機能を調整してくれているように、私たち自身でもそこの帳尻を合わせる習慣は必要です。

私の場合は、もっぱら瞑想をして 何も考えない無の状態 になる時間を作るようにしています。

整体の施術をする時にも、自分自身が雑念のないきれいな状態でなければ、決して良い治療はできません。

そのため、私は毎朝必ず瞑想をして、ニュートラルな自分にしておくよう常に準備をしています。

瞑想したり、自然のなかで解放されたり、土に触れたり、何でも良いと思います。

他にもたくさん方法がありますので、知りたい方はいつでもご相談くださいね。

まとめ

食いしばり・歯ぎしりの整体についてまとめていきます。

- 食いしばりには生活習慣やストレスが関わる

- 食いしばること自体が悪いわけではない

- 余計な緊張による噛み締めは整体治療の対象となる

- 自律神経の問題へのアプローチが効果的

- 何も考えない時間を作ることも対策のひとつ

食いしばりや歯ぎしりは非常にありふれた症状で、私たちの身の周りでもよく起こり得ることのひとつです。

しかしその裏では、身体のどこかに様々な原因が潜んでいるケースがあります。

こちらの記事でもお伝えしているように、食いしばりに関わる筋肉や神経・関節の状態まで整えることで、根本的な改善が目指せると私は考えています。

「一般的な治療法を試したけどなかなか良くならない」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

*ご予約はこちら→〈予約・お問い合わせページ〉

【記事作成者 整体サロンINUI(新大阪・西中島南方)】

関連記事

◇顎関節症の治し方

◇エラの張りの改善法

◇肩こりの改善方法について

◇首こり・首痛の改善方法

◇肩首に力が入る症状の改善法

◇自律神経失調症の改善方法

◇慢性疲労症候群の治し方

◇不眠症の改善について

◇不安神経症の治し方

◇眼精疲労・ドライアイの改善法

◇ストレートネックの治し方

◇背中の痛み・張りの改善方法

◇寝違いの治し方

◇緊張型頭痛の治し方

◇片頭痛の改善法について

コメント