こんにちは。新大阪・西中島南方エリアの整体院、整体サロンINUI 代表の乾です。

私は18歳で整体業界に入ってから15年以上、子供のチック症をはじめとする小児発達のケアなどに携わってきました。

こちらの記事では、子供の整体師である私の経験をもとに、チック症の原因や当院での小児整体による改善方法についてお話ししていきたいと思います。

チック症とは?

チック症とは、自分の意思とは関係なく身体の一部を動かしたり、声・音を出してしまう症状のことです。

好発年齢は4〜18歳で男児に多く、症状が最も激しくなるのは6〜12歳頃と言われています。

もちろん、発症のタイミングや症状の激しくなる時期には個人差があります。

子供の10〜20%が経験するとも言われており、決して珍しい症状ではありません。

多くの場合、大人になるまでに解消されますが、チック症状がそのまま継続する場合や一旦治ってから再発するケースまで様々です。

学校や職場など、静かさが求められる環境にいる場合、生活に大きな支障が出ることも少なくありません。

周囲の人たちの理解・協力を得ることも、チック症改善の重要なポイントとなります。

チック症の種類・症状

チック症の種類と症状についてお伝えしていきます。

音声チック

音声チックでは、発声や言語における症状がみられます。

一例としては、

- 咳払いをする

- 鼻をスースー鳴らす

- 叫びたくなる

- 唸る(うなる)

- 特定の単語を繰り返す

- 他人の言葉を真似て繰り返す

- バカ、ババアなどの汚言を繰り返す

などのものがあります。

周囲に人がいる場合など、環境によっては自他ともに居心地の悪さを感じるケースもあります。

それがきっかけとなり、二次的なストレスを抱えてしまうことも少なくありません。

ストレスはチック症の症状を悪化させる要因でもあるため、周辺環境によっては負のループに陥るケースもよくみられます。

運動性チック

運動性チックでは、自分の意思に反して顔や手足などが動いてしまいます。

症状の一例としては、

- 目をパチパチする

- 眉間にシワを寄せる

- 口をすぼめる

- しかめ面をする

- 首をかしげる、振る

- 肩をすくめる

- 手足を伸ばす、動かす

- 体幹をねじる、反らす、揺らす

などのものがあります。

見た目としてわかりやすいものが多く、たいていは突然に反復して起こります。

音声チックと同様に、周囲から不審な目でみられたり笑われてしまうこともあり、二次的なストレスに見舞われることも少なくありません。

公の場でのチック症との向き合い方など、注意を必要とする場面が多いことも特徴のひとつです。

トゥレット症候群

音声チックと運動性チックが両方あり、なおかつその状態が1年以上続く場合は「トゥレット症候群」と呼ばれる疾患となります。

トゥレット症候群は神経系疾患の難病にも指定されており、慢性化することなどから日常生活にも大きな支障をきたします。

学校や職場などで、本当はそんなことはしたくないのに症状が出てしまうことから、長期にわたって生きづらさ・苦痛を感じる方もいます。

また、トゥレット症候群では何らかの併発症をもつケースが多いです。

一例として、

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)

- 注意欠陥性多動障害(ADHD)

- 学習障害(LD)

- 強迫性障害(OCD)

- うつ

- 睡眠サイクルの乱れ

- 感情のコントロールがしづらい

などのものがあります。

疑わしい場合には専門の病院などを受診するようにしましょう。

チック症の原因

実のところ、チック症の原因はまだはっきりと分かっていません。

現時点では、遺伝的要素または脳内神経伝達物質(ドーパミン等)が関連していると考えられています。

その他、緊張、不安、怒り、興奮などの精神的要素がトリガーになるとも言われており、逆に心身が安定している場面ではチック症状が出づらい傾向にあります。

以下、項目ごとに詳しくお伝えしていきます。

神経伝達物質

チック症を引き起こす原因として、神経伝達物質との関連性が挙げられます。

他の神経細胞や筋肉などに情報を伝達する化学物質のことで、「ドーパミン」「ノルアドレナリン」「セロトニン」「アセチルコリン」などのものがあります。

平たく言えば、私たちの心身のコントロールをしてくれるもので、これらが正常に働くことで身体を動かす・静止する・精神を安定させることなどができます。

しかし、この機能のバランスが崩れてしまうと心身に様々な不具合が起こってしまいます。

チック症の代表例として、目をパチパチする・咳払いなどの症状がありますが、それはつまり神経伝達物質の問題が起こることで自身での抑制が難しくなるということ。

これらに対しては、ドーパミンの働きを抑えるための薬物療法が用いられることがあります。

ストレス・環境要因

ストレスをはじめとする環境要因もチック症と関連すると考えられます。

主にはストレス・不安・疲労・緊張・興奮などがあり、

具体例としては、

- 入学、新学期

- 転校

- 学校のテスト

- 習い事などでの発表会

- スポーツの試合

- 家庭内でのトラブル

- 友人にからかわれた

- 疲労の溜まりやすい環境

などのものが挙げられます。

急な環境の変化や強いストレスを受ける状況にさらされると、それがトリガーとなってチック症を引き起こすケースもあります。

逆に、リラックスできる環境や集中している時には症状が出ないこともあります。

そして、大人の場合も急な環境の変化によってチック症を発症するケースがあります。

このようなストレスや環境要因の見直しは、チック症と向き合ううえで重要な点であると言えるでしょう。

栄養の問題

栄養の問題とチック症は深い関わりを持っています。

関連する栄養素の一例としては、

- ビタミンA

- ビタミンB群

- 鉄

- タンパク質

- 亜鉛

- カルシウム

などのものがあります。

上記の栄養素は、主に脳などの神経系統のサポートをおこなうものが多く、不足することで神経機能に影響を及ぼすと言われています。

神経機能に異常がでるということは、先述の「神経伝達物質」にも影響が及びますから、チック症を改善するためにも重要なポイントとなります。

| 栄養素 | 豊富に含む食材 |

|---|---|

ビタミンA | レバー、卵黄、バター、にんじん、うなぎ、かぼちゃ、モロヘイヤ、ほうれん草、春菊、小松菜 |

ビタミンB群 | バナナ、さつまいも、玄米、豚肉、鶏肉(むね肉)、魚介類(まぐろ、さんま、あさりetc…) |

鉄 | レバー、赤身の肉・魚、貝類(あさり、しじみ、牡蠣)、ブロッコリー、ひじき、海苔、昆布 |

タンパク質 | 鶏ささみ、豚ヒレ肉、魚、卵、乳製品、大豆製品、野菜類(枝豆、アスパラガス、ブロッコリーなど) |

亜鉛 | 牛肉、豚レバー、卵、カシューナッツ、アーモンド、牡蠣、油揚げ、大豆製品、えんどう豆 |

カルシウム | 小魚、えび、かに、牛乳、ヨーグルト、チーズ、豆腐、納豆、ひじき、干しわかめ、小松菜、チンゲンサイ |

まずは食生活の見直しをおこない、症状の経過を観察してみましょう。

サプリメントで補う方法もありますが、これは自己判断でおこなわず専門の医療機関を受診しアドバイスしてもらうようにしてください。

遺伝的要因

チック症(トゥレット症候群)と遺伝的要因はそれぞれ関連すると言われています。

家族の中でチック症の傾向がある場合、発症する確率が上がるという研究論文もあります。

◇トゥレット症候群の遺伝的素因に関する研究

家族内で既往歴があるかどうか、そのあたりもチック症と向き合う際に重要な項目となります。

病院での診断について

子供のチック症でお悩みの場合、まずはかかりつけの小児科に相談してみましょう。

受診の目安としては、

- 日常生活(食事・勉強etc..)に支障がでる

- 身体に痛みや疲労がでる状態

- イライラ、落ち込みなどで精神が不安定な場合

- 自傷行為を伴っている

- 汚言が出てしまう

などが当てはまる場合となります。

上記に当てはまらないのであれば治療の必要がないことも多いため、焦らずにお子さまの状況を見守ることも大切です。

その他には小児神経科・児童精神科などの選択肢もありますが、病院によって年齢制限を設けているケースがあるため事前確認をおすすめします。

ちなみに、大人のチック症は精神科・心療内科で受診することが可能です。

チックの診断には、「アメリカ精神医学会DSM-5」「世界保健機関(WHO)ICD-10」などの指標が用いられます。

例えば、

- 最初のチックが始まって1年未満である

- チックの発症が18歳以下である

- コカインや医学的疾患によるものではない

上記のようなチェック項目による判断をおこなっていきます。

特定の検査法があるというより、上記のような診断基準を参考に臨床的な判断がおこなわれます。

病院でのチック症の治療

病院でのチック症の治療には、以下のようなものがあります。

認知行動療法

認知行動療法では、現在の考え方や行動のクセをできることから少しずつ変えていき、症状や問題の解決を目指していきます。

治療法の一例として、

- どんな時に症状が出やすいのか分析・対処する(機能分析)

- 誘発要因である緊張・ストレス・不安などを軽減する方法を学ぶ(リラクゼーション)

- チックの動作と同時にできない動作をおこなうことで症状軽減を図る(習慣逆転法)

などのものがあります。

習慣逆転法では、例えば目をパチパチする場合に、逆に目を見開く動作をおこなったりします。

担当者と定期的にセッションをおこない、3か月〜1年程度の期間をかけておこなうことが一般的です。

薬物療法

チック症状が重度である場合、向精神薬を用いて治療をおこなうケースがあります。

チック症の原因のひとつとして、脳内神経伝達物質であるドーパミンの関与が考えられています。

薬物療法では、そのドーパミンを抑制する効果が期待できます。

また、チック症とは別に併発症がある場合には、どの症状に対してアプローチすべきか総合的な判断が必要です。

それらも踏まえた上で、担当医との連携が必要不可欠となります。

外科的治療

これまでにご紹介した治療法をおこない、成人期になっても改善されない場合は、外科的治療をすすめられるケースがあります。

代表的なものとしては、脳深部刺激療法(DBS)という手術がよく用いられます。

大脳に電極を埋め込んで刺激を持続的に加えることで、脳の活動を変化させて症状の改善を図ります。

手術が成功すれば、効果はほぼ永続的に保たれると言われています。

医師と相談し、手術によるリスクを十分に理解した上で取り組む必要があります。

家庭でできる対処法

チック症に対して家庭でできる対処法についてお伝えしていきます。

周辺環境の調整

まずは家族・友人・学校・職場など、本人の周囲に対してチック症のことを理解してもらえるように働きかけます。

チック症による行動や言動などについて、配慮・理解を求めることで二次的なストレスを回避することも可能です。

チック症そのものへのアプローチというよりは、症状が頻発しないよう悪循環を防ぐための対策ともいえます。

その他、医師や臨床心理士などのカウンセリングを受けることで、ストレスの軽減を目指すケースもあります。

言葉がけの工夫

保護者の言葉がけを工夫することによって、チック症の子どものメンタルケアにもつながります。

チック症は本人の意思に関わらず起こってしまうため、自分でコントロールするのが難しいものです。

そのため、「やめなさい」と言ってしまうことで余計にストレスが溜まったり、チックが悪いことだと意識して緊張状態に追い込んでしまいかねません。

「落ち着くまで待とうね」「無理せずに休もうね」など、子どもが安心できるような言葉がけをしてみましょう。

リラックスすることで症状の程度が軽減することもあります。

スケジュール管理

予定をあまり詰め込みすぎないよう注意しましょう。

チック症では、ストレスや緊張状態によって症状が悪化することがあるため、習い事・勉強などは余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

これは、旅行や遊びにいく予定についても同じことが言えます。

「楽しい」という感覚も、刺激という観点では一種のストレスになるため、することを決めずにのんびり過ごす”余白”を作ってみることをおすすめします。

生活習慣の改善

チック症に影響を与える生活習慣の改善についてお伝えします。

主な項目は以下の通りです。

- 食事

- 睡眠

- 入浴

- テレビ・スマホ(PC)・ゲーム

食事については、本記事内で先述した「チック症の原因【栄養の問題】」をご参照ください。

睡眠時間の不足や質の低下はチック症に悪影響を及ぼします。

就寝・起床時間を一定にすることで体内時計を整えられるように管理が必要です。

そのために、就寝の1時間半〜2時間ほど前に入浴(38〜40℃のぬるま湯に10〜20分程度)をおこないましょう。

またご存知のように、テレビ・スマホ(PC)・ゲーム(ブルーライト)は入眠や睡眠の質に大きく影響します。

日没までに限定するなど、ルールを決めて使用することが大切です。

このあたりについては、一方的に保護者が決めても納得してくれないケースがありますので、きちんと説明した上で子どもと相談しながらルール作りするのが理想的です。

チック症は身体からの注意報?

チック症の原因について、上記でいくつかの観点からお伝えしてきましたが、要約すると「身体からの注意報が出ている」ということです。

もちろん、環境・ストレス緩和・栄養の見直しなども重要ですが、単純に身体の構造面の問題が原因となるケースもあります。

たとえば、「緊張しやすく常に筋肉が張っている」「出産時やケガをした際に関節が歪んでしまった」などが挙げられます。

ストレス過多の場合は精神的な負担が増えますが、それと同時に肉体的な面でもダメージを受けるため、精神と肉体の両面からアプローチする必要が出てきます。

筆者がおこなう整体施術においては、主に肉体(構造)の問題を取り除くことに主眼を置いています。

そのような問題がなくなった結果として、本人のストレス・不安・疲労なども同時に和らいでいくのだと考えています。

東洋医学におけるチック症の捉え方

そもそも東洋医学とは、心身のバランスを整えて健康を維持する、または体質に合わせた対処や治療をおこなう学問・考え方のことです。

そんな東洋医学では、チック症を「肝臓の弱り(肝虚)」と捉えています。

東洋医学的には肝が「筋肉」を栄養しており、肝が弱ることにより筋肉のひきつり・痙攣・痛み・しびれ・震えなどを引き起こすと考えられています。

これをチック症と照らし合わせると、目をパチパチしたり肩をすくめるなど、筋肉が急に収縮したり痙攣するような症状とも結びついてきます。

その他、小児の肝虚でみられる症状としては、

- 夜泣き

- イライラする

- キーキー声をあげる

- 眼の結膜が青い

- 眉間に青筋(静脈)が浮きでる

- 髪の毛が逆立つ

- 斜視がある

- 寝てる時に目が開いている

などものがあります。

このような状態を俗に「カンムシ」と呼びますが、東洋医学では神経質・ストレス・家庭環境などが原因であると考えられています。

そのため、鍼灸治療などをおこない精神状態が安定すると、チック症を含む諸症状がよくなるということです。

このあたりについては、当院の整体施術における方針とも通ずる部分があります。

アプローチの方法は違えど、身体の問題点を取り除くことで 自然治癒力が最大限発揮される状態へ導く、ここが大きなポイントとなります。

臨床でよくあるチック症の原因【3選】

私が臨床でよくみかけるチック症の原因部位についてお伝えします。

背骨の問題

実際にチック症のお子さまの施術をしていると、背骨の関節が硬くなっているケースが非常に多いです。

そしてこの背骨の問題は、チック症にも大きな影響を及ぼします。

なぜなら、背骨にはチック症状に関連する自律神経が存在しており、歪みや硬さなどの問題が起こることで機能低下を引き起こしてしまうからです。

特に頸椎〜腰椎のエリアは交感神経を支配しているため、機能低下を引き起こすことで

- 心身ともに緊張しやすい

- 感情的に不安になりやすい

- 身体を動かしてないと落ち着かない

などの状態を引き起こします。

このように、チック症の整体では背骨の問題があるかどうかの確認が重要となります。

当院では、赤ちゃんでも受けられるやさしい刺激を用いて背骨の歪みを整えていきます。

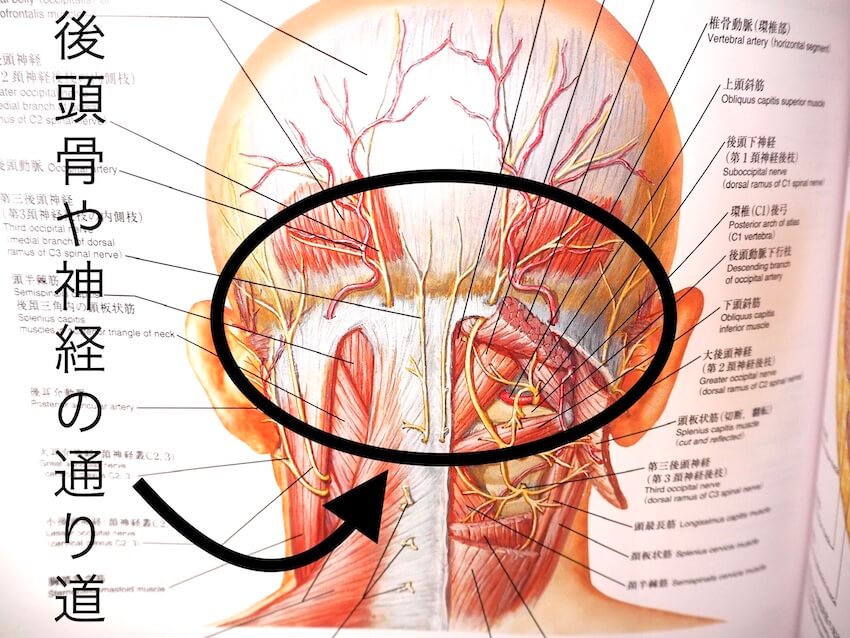

後頭部周辺の硬さ

チック症のお子さまを施術していて感じるのは、後頭部周辺が硬くなっているケースが多いということです。

上の画像を見てわかるように、後頭部にはたくさんの神経や血管が通っています。

つまり、後頭部周辺が緊張することで、心身や自律神経のバランスにも影響を及ぼすということです。

先述の「家庭でできる対処法」にて、チック症を悪化させる要因として”ストレス”や”心身の緊張”をお伝えしました。

心身の緊張によって後頭部周辺は硬くなりますが、裏を返せばその局所の硬さを取り除けばリラックスしやすくもなるということ。

身体の硬さや歪みを取り除くことで、チック症が軽減している症例が多数あります。

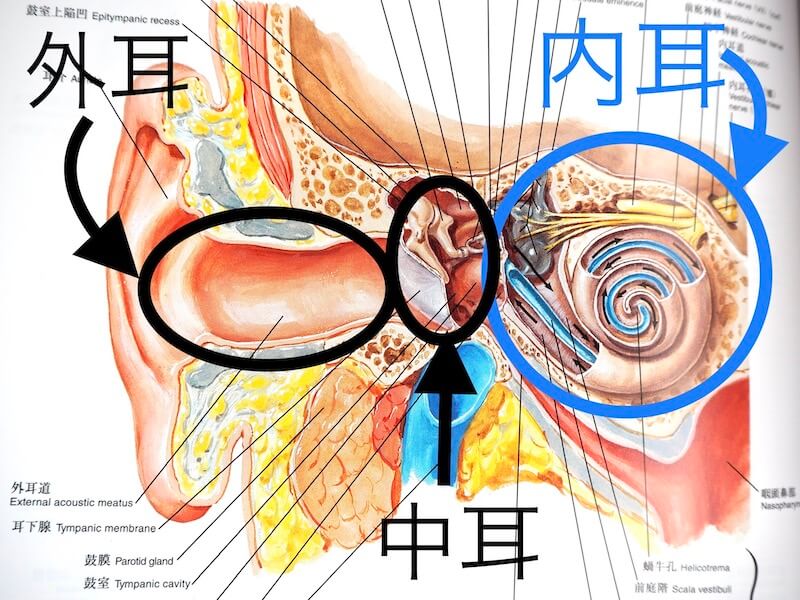

耳の硬さ

チック症のお子さまを施術していると、耳周辺の硬さを抱えていることがよくあります。

考えられる理由のひとつとしては、目や頭のエリアと耳が密接に関わっていることが挙げられます。

私たちの身体は膜の組織でつながっているため、隣接する箇所の緊張や硬さの影響を受けやすくなっています。

また、耳は外耳→中耳→内耳と、脳に近い部分とも連動することなどから、脳の神経系のトラブルにも関連します。

医学的にも、脳内神経伝達物質とチック症の関連性が提唱されており、脳と隣接する耳周辺の状態も見逃せないポイントのひとつ。

子供は大人よりも身体の組織が柔らかいことがほとんどですが、何らかの症状や問題を抱えている場合、大人同様に身体が凝り固まっている子が結構多いです。

そのようなケースでは、耳のあたりを痛みのないやさしい刺激で整えていきます。

また、耳を柔らかくするために自宅でできるケアの方法もお伝えしております。

当院のチック症の整体

当院でのチック症の整体についてお伝えします。

施術で主におこなうことは、

- 神経伝達のチェック

- 身体の歪みの状態把握

- 構造面へのアプローチ

- 自律神経の調整

- リンパ循環へのアプローチ

などです。

各種検査で得られた情報をもとに、どこに問題が起きているのかをチェックして施術をおこないます。

触れているぐらいのやさしい刺激の整体ですので、痛みを伴うことは一切ありません。

触れ方・刺激量・施術における禁忌など、小児整体をおこなう上で重要なことは熟知しておりますのでご安心ください。

整体に対する不安をお持ちの方は、よくあるご質問ページにも小児整体の詳細が掲載されております。

ぜひ一度ご覧ください。→◇よくあるご質問ページ

施術のさらに詳しい内容については、以下をご参照ください。

①状態把握

ご同伴いただいたご家族の方より、お子さまの症状やお悩みについてじっくりとお伺いします。

チックの種類・起こるタイミングなどの状態把握をし、施術でどのようなことをするのか分かりやすくご説明。

ご希望があれば、まずは親御さまにどんな施術をするのか無料体験していただくこともあります。

②構造面の調整

子供でも身体が歪んだり緊張したりするため、筋肉や関節など構造面の調整をおこなっていきます。

身体には血管や神経などたくさんの組織が通っていますが、構造面に問題があればそれらが正常に機能しない状態になってしまいます。

当院では、赤ちゃんでも受けられるぐらいのやさしい刺激で整えていきます。

③神経伝達を整える

チック症の整体において、神経伝達のバランスが特に重要になってきます。

理由はこれまでお伝えしてきた通り、「チック症と神経伝達物質が密接に関わる」ということ。

神経の疎通をよくする整体法を用いて、お子さまの神経伝達の状態を正常化していきます。

④体液循環の促進

身体を整えていくにあたって、体液循環は重要なポイントのひとつです。

なぜなら、発生学的には人間の身体の細胞は水(体液)からスタートしているからです。

また、上記の神経伝達をよくするためにも体液循環は大切となります。

神経伝達はいわゆる電気信号によっておこなわれているため、その信号を効率よく伝えるためには媒介してくれる体液が必要となります。

血液はもちろんのこと、リンパ液や脳脊髄液といった体液全般に対して整体で働きかけていきます。

⑤頭・頸部の調整

頭や頸部の歪みを把握して、外部・内部の両面から歪みを整えていきます。

頸椎・前頭部・側頭部・頭頂部・後頭部etc…問題箇所に応じて必要最低限の刺激を用います。

触れているぐらいの優しい施術で十分効果は期待できます。

むしろ、強くやることで逆効果になってしまう場合も。

⑥効果測定

施術後の状態を再度チェックします。

治療計画のご説明、ご自宅でできるケアの指導などをおこないます。

「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思われることでも構いません。

安心して施術を受けていただけるよう、ご遠慮なく施術者にご相談ください。

チック症の症例・お客様の声

当院でのチック症の症例、小児整体を受けられた方のお声をご紹介します。

お悩み:頭の歪み、チック症、せき・目やに(3歳2ヶ月)

画面を注視する際やふとした瞬間に、目をパチパチしたり不随意運動が出てしまう症状でご来院。

後頭部、第2頸椎、下部胸椎、上部腰椎、骨盤(右腸骨)に問題が見つかったため、整体によるアプローチを実施。

8回目の施術が終わった頃には、当初の運動性チック症状は消失。

今後は、学習などのパフォーマンス向上を目的としたメンテナンスをご希望。

※個人の症例です。全ての方に効果を保証するものではありません。

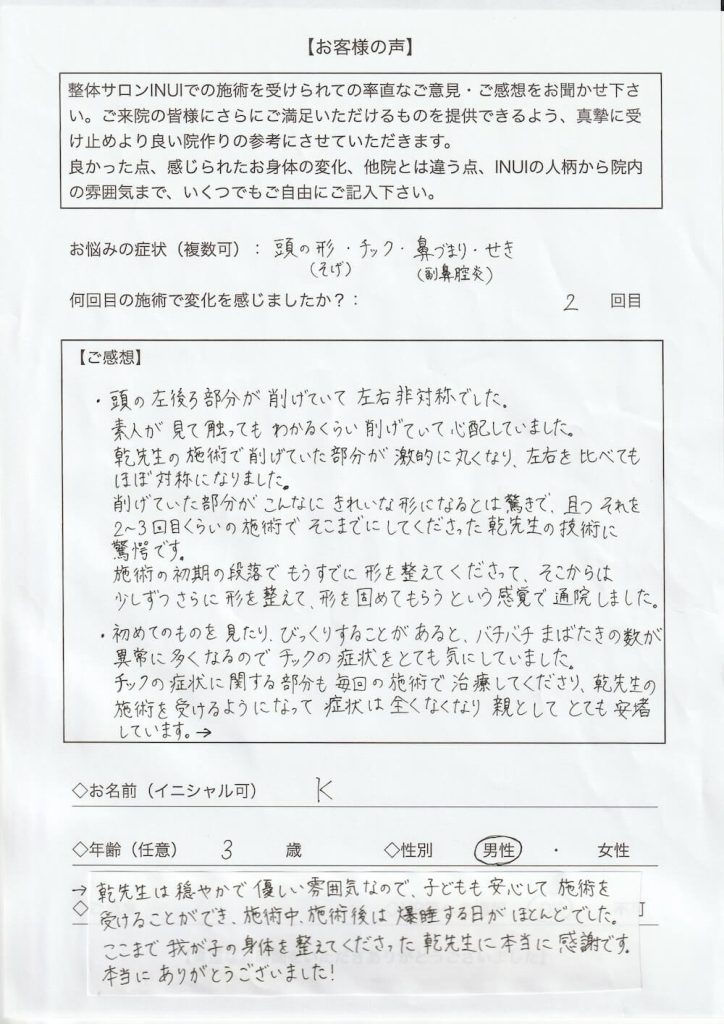

お悩みの症状:頭の歪み、チック症、鼻づまり(副鼻腔炎)、咳(3歳児)

何回目の施術で変化を感じましたか?:2回目

【ご感想】

頭の左後ろ部分がそげていて左右非対称でした。

素人が見ても触ってもわかるくらいそげていて心配していました。

乾先生の施術でそげていた部分が劇的に丸くなり、左右を比べてもほぼ対称になりました。

そげていた部分がこんなにきれいな形になるとは驚きで、かつそれを2〜3回くらいの施術でそこまでにしてくださった乾先生の技術に驚愕です。

施術の初期の段階でもうすでに形を整えてくださって、そこからは少しずつさらに形を整えて、形を固めてもらうという感覚で通院しました。

はじめてのものを見たり、びっくりすることがあると、バチバチまばたきの数が異常に多くなるのでチックの症状をとても気にしていました。

チックの症状に関する部分も毎回の施術で治療してくださり、乾先生の施術を受けるようになって症状は全くなくなり親としてもとても安堵しています。

乾先生は穏やかで優しい雰囲気なので、子供も安心して施術を受けることができ、施術中・施術後は爆睡する日がほとんどでした。

ここまで我が子の体を整えてくださった乾先生に本当に感謝です。本当にありがとうございました!

※実際のご利用者様の体験談であり、効果を保証するものではありません。

お悩みの症状:頭の形(絶壁・斜頭症)、発達のお悩み(3歳男児)

※実際のご利用者様の体験談であり、効果を保証するものではありません。

お悩みの症状: 頭の形、斜頭症、向きぐせ

※実際のご利用者様の体験談であり、効果を保証するものではありません。

お悩みの症状:落ち着きがない、気分のムラが激しい

【ご感想(お母様代筆)】

乾先生のホームページで初めて小児整体の存在を知りました。

6歳の娘は落ち着きがないなどの発達上の不安もあり、先生に相談させていただいてスタートしてみることに。

診てもらうと頭から首にかけて筋肉がとても硬く、ストレスが溜まっているのかもと指摘を受け、驚いたのを覚えています。

元気すぎてパワフルすぎると思っていた娘も、いろいろな変化に精一杯で疲れていたのかと思いました。

通い始めて5〜6回で落ち着いて施術も受けられるようになり、気づけば幼稚園での落ち着きのなさやトラブルも聞かなくなったり、集団行動もしっかり取れるようになりました。

また、就寝時も今までは1時間ほどかかっていたのが、寝付きが良くなり、今では10分ほどで眠れるようになっておりとても感謝しています。

子供の発達に関しては、本人の成長や慣れ、様々な環境整備も必要ですが、施術を受けてからは身体が楽そうで嬉しいです。

これからもよろしくお願いします。

※個人の症例です。全ての方に効果を保証するものではありません。

産後の整体を受けられた女性が、ご自身の身体の変化についてお話しして下さいました。

こちらの動画の後半で、小児整体を受けてお子さんの癇癪(かんしゃく)がよくなったとご感想もいただきました。

※個人の感想です。全ての方に効果を保証するものではありません。

よくあるご質問(チック症編)

チック症に関してよくあるご質問をご紹介していきます。

整体で改善されるの?

このあたりについては、景品表示法等の兼ね合いもあり断定的な表現が出来かねます。

ただ、実際にチック症の整体を受けられた親御さまより、

- 「目をパチパチしなくなった」

- 「咳払いが出なくなった」

- 「発症の頻度がかなり減った」

- 「よく寝るようになった」

- 「落ち着きがなかったのがマシになった」

などの喜びの声をいただいております。

お写真や実際の口コミなどを参考にご判断いただけますと幸いです。

子供も整体を受けて大丈夫?

当院の小児整体は、生後すぐの赤ちゃんでも受けていただけるものです。

むしろ、成長発達のサポートになったり、子供の整体は不調改善にピッタリです。

ただし、大人の施術に比べて注意が必要な点もあります。

それは、

- 施術者が子供と大人の構造的な違いを理解しているか

- ソフトな刺激であるか(強く押さえる等はNG)

以上のことが重要になります。

子供は言葉で状態を伝えることが難しいケースもあり、施術のやり方によっては悪化してしまったり逆効果になるケースがあります。

私自身、小児・産婦人科領域で実績のある整体の師匠のもとで勉強してきましたが、3年間トレーニングを積んでから臨床で子供・赤ちゃんを施術し始めました。

それまでは自分の子どもで練習をする日々。

↑1人目くんの時。スマイルいいね☆

↑2人目くんの時(よく見たら1人目の時と同じパジャマ着てるし。笑)

それぐらい赤ちゃんや子供の施術というのは繊細で、一定のレベルまで訓練しないと危険を伴うものだと教え込まれました。

私の息子2人も退院してすぐ(生後5日目〜)施術をしていましたが、おかげさまで健康パワフルボーイ炸裂の毎日です。

「チック症」と「癖」はどう違う?

チック症と癖の違いは不随意であるか、もしくは意識的であるかがポイントとなります。

チック症は突発的に、素早く、反復して起こるもので、癖は特定の状況下や感情に伴う習慣行動のことを指します。

つまり、チックは自分の意思で止めることが困難で、癖は自分の意識次第でコントロールできることが多いです。

〈チック症状の一例〉

- 目をパチパチする

- 眉間にシワを寄せる

- 咳払いをする

- 鼻をスースー鳴らす

〈癖の一例〉

- 髪の毛をいじる

- 爪を噛む

- 指しゃぶり

- 歯を食いしばる

などのものがあります。

癖によって日常生活が困難になることは稀ですが、チック症では日常生活に支障がでやすいことも違いのひとつです。

チック症を放っておくとどうなる?

チック症を放っておくと、当然ながら症状が改善されない、もしくは寛解しても潜在的には問題が残る可能性があります。

チック症によって起こる症状・二次的な問題としては、

- 学校や日常生活に支障がでる

- 持続的なストレスを抱える

- 勉強や作業に集中できない

- 症状があることで余計に気にする

- 自己肯定感が下がる

などが挙げられます。

もちろん、軽度・重度であるかは個人差がありますので、中にはほとんど気にならない程度になっていくケースもあるでしょう。

少しでも不安がある場合、病院などの専門機関にご相談されることをおすすめします。

整体での治療期間・頻度はどのくらい?

まずは半年程度、頻度は1〜2週間に1回を目安にお考えください。

症状の度合いや治療を始めた年齢によっても期間・頻度は異なるため、お子さまの状態に合わせて最適な施術計画をお伝えします。

お子さま・ご家族の状況を最優先に、二人三脚で治療を進めていきます。

まとめ

チック症の整体についてまとめていきます。

- 音声チックと運動性チックの2種類がある

- 上記の両症状が1年以上続くとトゥレット症候群

- 神経伝達物質、環境、栄養、遺伝など様々な要因が関連

- 整体もチック症改善の選択肢のひとつである

- ストレスを減らす工夫ができると良い

- 背骨、後頭部、耳に問題があるケースが多い

- 整体での治療期間は半年から1年程度が目安

以上、お子さまのチック症との向き合い方の参考になれば幸いです。

治療を検討中の親御さまへ

最後までお読みいただきありがとうございました。

こちらの記事を通して、子供のチック症について少しでも理解が深まっていれば幸いです。

今回ご紹介したように、病院での治療以外にもお子さまのチック症を解決する方法はあります。

一般的には「赤ちゃん・子供の整体」はかなり珍しく、臨床経験を積んでいる先生もごく少数であることは間違いありません。

しかし、小児の特性に合わせたトレーニングを積むことで、安全かつ効果的に施術をおこなうことが可能です。

「一度整体院で診てもらおうかな…?」

そう思われた方はぜひ当院へご相談くださいませ。

私も幼い2人の息子をもつ親として、子どもの健康に関する葛藤は日々感じながら生活しています。

あなたのお子さまが、少しでも健やかに育ってくれるよう心から願ってやみません。

整体サロンINUI 院長 乾 裕樹

関連記事

◇【お客様の声】チック症、頭の歪み(3歳 男児)

◇子供の発達障害について

◇落ち着きがない子への整体(ADHD)

◇学習障害(LD)について

◇子供の免疫力の上げ方

◇子供の姿勢改善について

◇起立性調節障害(OD)の治し方

◇子供の夜泣き改善について

◇子供のお腹の弱さの治し方

◇頭のゆがみ、斜頭症の治し方

◇絶壁頭・短頭症の治し方について

◇長頭症の治し方について

◇首が傾く(斜頸)の原因と治し方

コメント